食・食文化

在来作物と旅する②

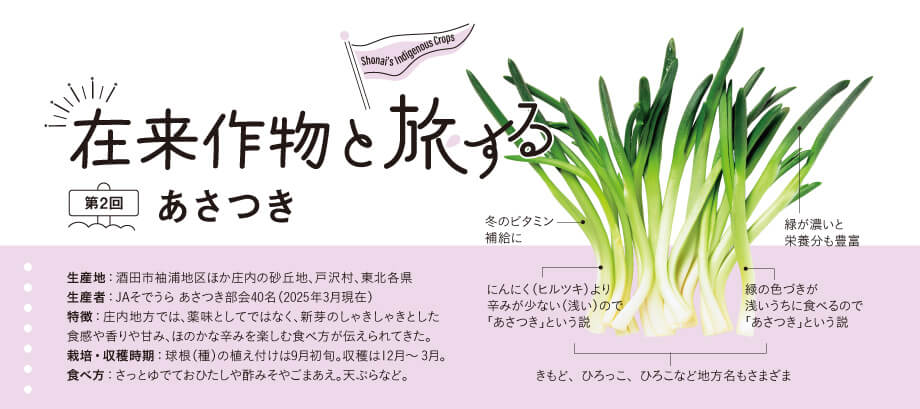

あさつき

庄内は〝生きた文化財〟といわれる在来作物の宝庫。鶴岡市のカフェ&ギャラリー「manoma」のマツーラユタカさんが、その原風景を訪ねて種を守っている作り手たちのお話を通して作物が受け継がれてきた時間を旅します。地域に伝わる貴重な食材を、新たな視点で料理しながら、おいしい交流を重ねていく連載です。

畑から 種をつなぐ

雪の下から掘り出す 早春の息吹

立春を越えれど、春はまだはるか遠くに。そんな2月あたりから店先を賑わす在来作物が「あさつき」だ。食卓に緑のものがほとんどない時期に、早春を告げる作物として喜ばれている庄内のあさつき。このあたりでは「きもど」と呼ばれて親しまれてきた。今回訪ねたのは酒田市の南部、十里塚の庄内砂丘地にある畑。松林に守られている砂丘の畑作地帯もまだまだ一面銀世界。そんな中、視線の先に、雪の地面を掘り起こして、収穫に励む人影あり。JAそでうらのあさつき部会、会長の高橋忠夫さんだ。

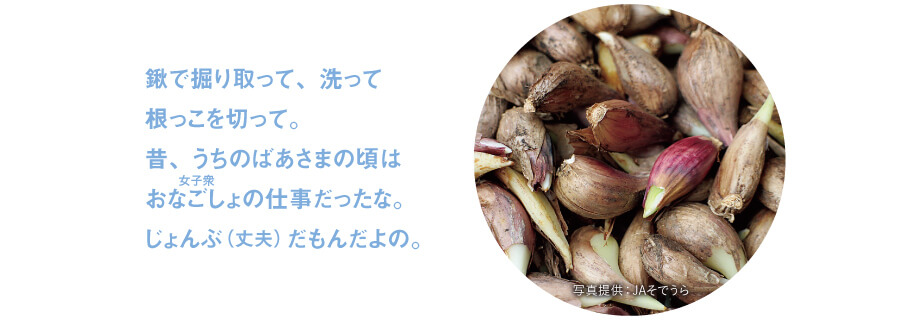

この時期、産直やスーパーなどでよく目にしていたけれど、こんな雪景色の中で収穫されるとは…。百聞は一見にしかずというがまさにこのこと。寒さとリスペクトで背筋も伸びる風景。高橋さんは腰を落とし、土中を手でかいて探りながら、あさつきの根があるところを見つけて、ぐぐっと掘り取っていく。厚手の手袋をしていても、すぐに身体が冷えてしまいそうな作業。高橋さんは慣れた手つきで手を動かしながら、我らのお話にもお付き合いいただく。

今はハウスで芽を伸ばすが、昔は芽に砂寄せをして保温して育てていたそう。

このあたりの地域は夏時期のメロンが特産で、あさつきはその後作の作物として地域の中に広まってきた。昔の農家はみんな冬に出稼ぎに行っていて、あさつきはおなごしょ(女子衆)の手慰みの冬仕事だったとのこと。高橋さんは、お祖母様が育てていた頃のことを懐かしそうに話してくれる。忠夫さん自身も若い頃は冬になると出稼ぎに出て、横浜の下水処理施設の建設工事に携わっていたこともあったんだそう。一つの作物を通して、庄内の農家にあったであろう冬の風景が垣間見えてくるのが興味深いところだ。

昔は収穫の時期は今よりも遅く、雪解けの3月から4月ぐらいまで。姿も少し違っていて、掘ったままを洗って出荷していた。芽の部分が黄色く、根元の部分だから〝もと〟、そこから「きもど」と呼ばれるように。

食卓から 食べてつなぐ

時代を越えて 愛されていくために

あさつきは、その後少しずつ変遷を経て現代に至る。きもどと呼ばれていたように、掘ってすぐは黄色だが、しっかりと芽出しして伸ばしてあげると鮮やかな緑色になる。野菜が寂しい冬に出荷すると重宝され、関東圏でも高値で取り扱われることから、市場のニーズに合わせて収穫や出荷も早まり、雪の残る畑で収穫が行われるようになった。さらに掘り出した後に温かなハウスに入れて芽出し作業を行い、芽を伸ばして、いきいきとした緑と白のコントラストを生み出してから出荷される。これが普段、我々が目にしているあさつきの姿というわけだ。

JAそでうらでは「あさつき部会」を結成して、農家さんに技術や情報を共有したり、よりよい種を融通しあったり、営農を支える仕組みをつくりながら、しっかりと稼げる野菜に育てつつ、つないできたのだ。

こうやってあさつきという在来作物が持つ歴史をたどっていくと、市場のニーズを汲み取り、JAそでうらと農家さんたちが連動して、出荷する時期や形態を工夫して変遷してきた流れがあったり、農家の冬仕事として出稼ぎがあったという昭和の農家の営みが見えてきたりと、なんとも奥深い。

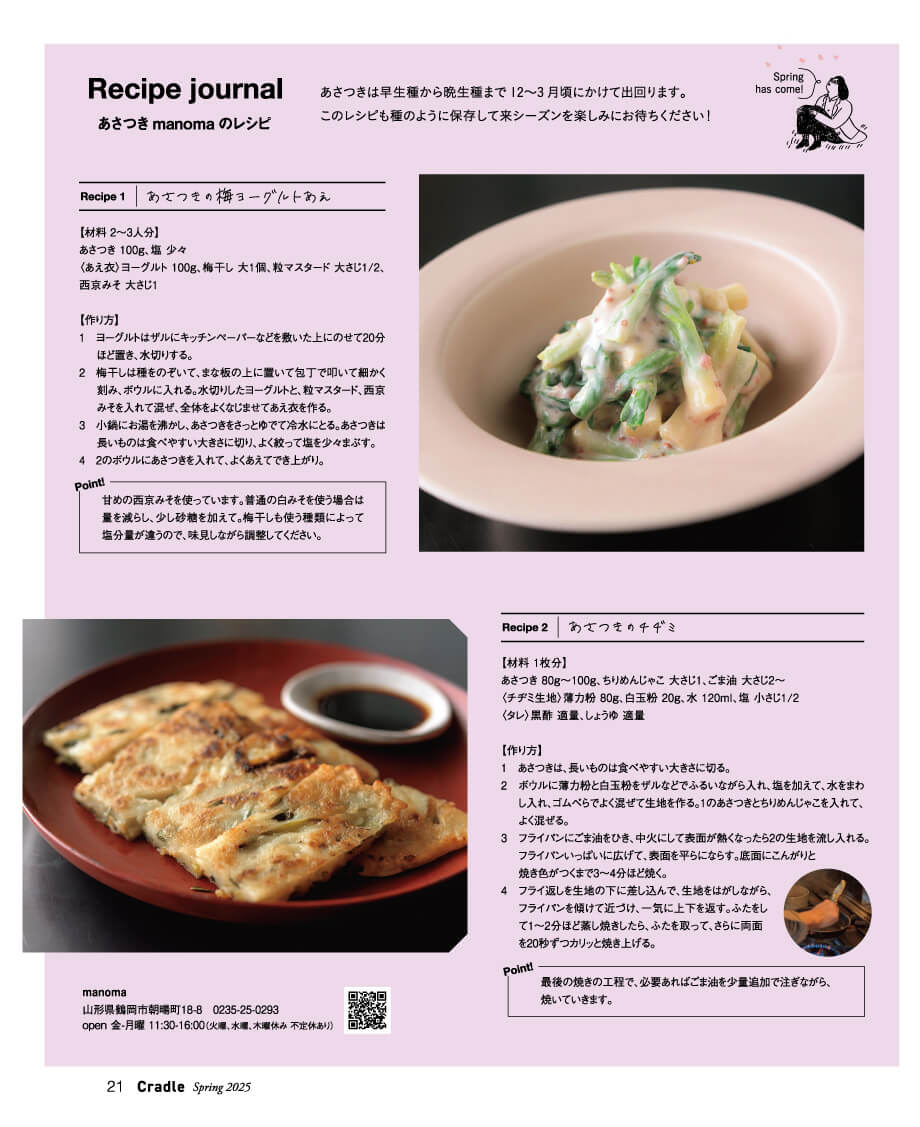

さて、ここまでストーリーを追ってきたあさつき。庄内では酢みそあえが代表的な食べ方だが、ワタクシも料理家のはしくれ、ちょっと遊んでみることに。大阪のねぎ焼きのように、あさつきをぎっしり入れた韓国風お好み焼き、チヂミは大ヒットの味。また酢みそあえの発想の展開で、梅とヨーグルトで酸味とまろやかさを加えた洋風の白あえは、あさつきのしゃくしゃくとした食感が生かされて、ごはんはもちろん、サンドイッチにもハマる味に。在来作物が続いていくためには、と言うと話が大きくなるけど、若い世代にも響く、フレンドリーなレシピがあると、在来作物の可能性って広がるなぁと思った次第。

Recipe journal

あさつき manomaのレシピ

レシピページは画像をクリックしてご覧ください。

manoma

住所/山形県鶴岡市朝暘町18-8

電話/0235-25-0293

open 金-月曜 11:30-16:00(火曜、水曜、木曜休み 不定休あり)

Instagram

マツーラユタカ(manoma/物書き料理家)=取材・料理・文

協力=JAそでうら

参考資料= 青葉高著『北国の野菜風土誌』(東北出版企画、1976年)、山形在来作物研究会編『どこかの畑の片すみで―在来作物はやまがたの文化財―』(山形大学出版会、2007年)、山形在来作物研究会誌「SEED」Vol.3(山形在来作物研究会、2005年)、月刊「SPOON」旬の庄内食材探訪(2001年3月号)/庄内ベジフルスケッチ(2007年3月号)、情報誌「Cradle」食の都庄内の食材たち(2012年1月号)ほか

Cradle編集部Cradle Editors

庄内の魅力を発信する、出羽庄内地域文化情報誌「Cradle(クレードル)」を隔月で発行。庄内に暮らし、庄内を愛してやまないメンバーたちの編集チームです。