食・食文化

在来作物と旅する③

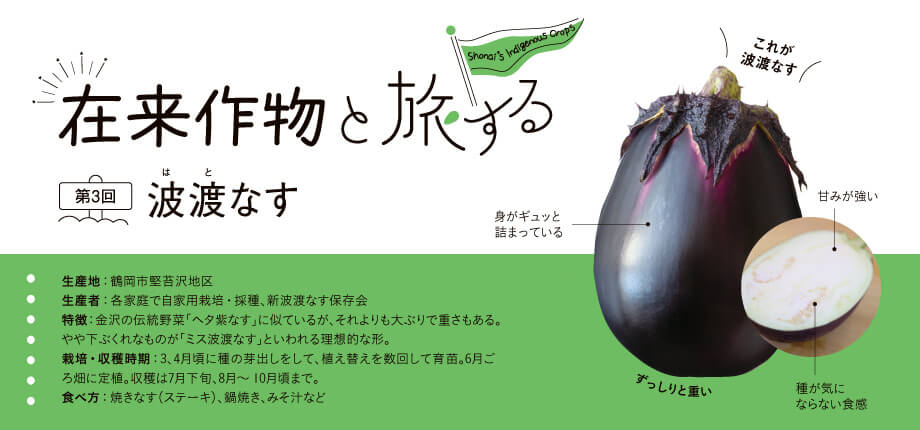

波渡なす

庄内は〝生きた文化財〟といわれる在来作物の宝庫。鶴岡市のカフェ&ギャラリー「manoma」のマツーラユタカさんが、その原風景を訪ねて種を守っている作り手たちのお話を通して作物が受け継がれてきた時間を旅します。地域に伝わる貴重な食材を、新たな視点で料理しながら、おいしい交流を重ねていく連載です。

畑から 種をつなぐ

地域の愛に育まれた 小堅保育園の取り組み

在来作物と旅する。この連載の企画がスタートしたときからずっとずっと気になっていた存在がある。日本海沿いの堅苔沢(かたのりざわ)地区の小堅(こがた)保育園で、代々育てられていたという「波渡なす」だ。以前からその現場を訪ねてみたいと思っていたけれど、少子化の影響で保育園は閉園してしまったという話が……波渡なすはどうなってしまったんだろうと心配していたが、新保存会が立ち上がったという話を聞きつけ、海沿いの道を通って、真夏の堅苔沢へ足を運んだ。

まずお会いしたのが、保育園で波渡なす栽培を始めた当時の園長先生だった土岐邦子先生と、佐藤春女さん、志田秀子さん、志田美鳥さん、3人の「波渡なすばばちゃん」に歴史を教えていただく。もとは「波渡の丸なす」と呼んで各家庭で育てていたもの。ある時、食育の指導に来ていた海藤道子先生に「おらいのナスんめはげ」と地域の方が持ってきたことから、在来作物を研究する山大の江頭宏昌先生につながって、貴重な在来作物として認定。2016年から保育園で育てていく「波渡なすチャレンジ」が始まったとのこと。

海と山に近い小堅保育園は体験活動に力を入れていて、その一環としてのなすづくり。育て方を教えるのは、ばばちゃんたち。昔は和装だったことから、種の芽出しは、着物の懐で人肌に温めていたなんてエピソードもあって。園児たちも種を手縫いのポシェットに入れて、肌着の中へ。波渡なすの歌もできて在来作物をテーマにしたミュージカルにも出演、園児たちはみんなで歌いながら、自分の子どものように種を温めたんだそう。

植え替えして、毎朝水やりをして、園の敷地に定植をして。ばばちゃんに教えられながら立派ななすができたら、収穫祭をして、みんなでおいしさを分かち合う。さらに食べて終わりだけではなく、種採りもみんなで。作物の一生、そのすべてに寄り添いながら、波渡なすへの愛を育んできたのでした。

採種は、種に傷をつけないように包丁を入れず、地面に落として割り、水の中に入れて種を取り出すそう。

食卓から 食べてつなぐ

保育園からバトンが 新保存会につながって

それまで地域内の各家庭で細々とつながってきた波渡なすが、保育園を舞台にして、ばばちゃんたちと園児たちのあたたかな交流を生み出しながら「波渡なすチャレンジ」は9年間続いた。2025年3月をもって保育園は惜しまれながら閉園。

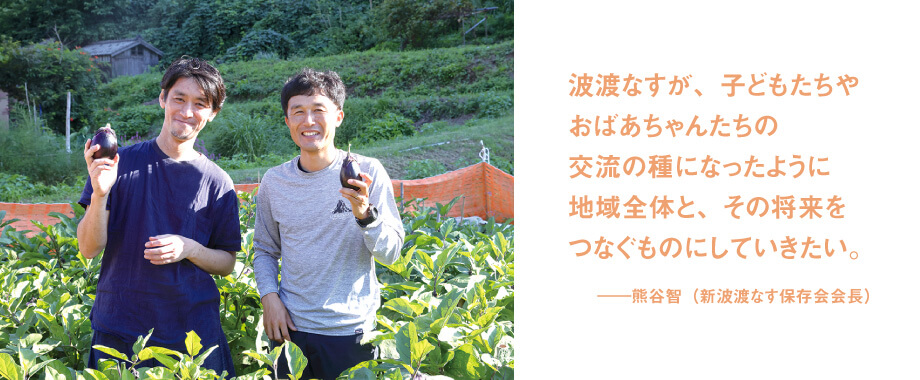

そのバトンを受け取ったのが波渡なすの新保存会だ。会長を務める熊谷智さんと保育園の職員だった熊谷真希子さん、山大農学部の学生である佐藤直稀さん、齋藤睦美さんにも話を聞くことに。保育園の閉園を受け、貴重な波渡なすの種をどうつないでいくか──。地域の活性化事業に取り組む智さんらに話が持ちかけられたことをきっかけに、その後のタイミングで智さんが鶴岡の魅力発見をテーマにした学生向けのイベントに参加。在来作物を研究していた直稀さんと運命的な出会いがあって意気投合。一緒に栽培を手がけていくことになった。

ただこれまで栽培を続けてきた小堅保育園の敷地は、連作障害によってウィルスが蔓延してしまい10年間は栽培ができない事態に。そこでもともと田んぼで30年ほど耕作放棄地となっていた地域の土地を借りて開墾からスタートした。苦労もあるけれど、何事もおもしぇぐで、と智さん。農業は素人、耕運機を使うのも何もかも初めての経験だったが、波渡なすばばちゃんたちの協力と若い山大生の力もあって、新保存会となってから1年目の畑では、見事ななすが実った。まだまだ地域内でも知らない人もいるとのことで、収穫があった日は集落の管内放送で呼びかけながら公民館で販売する試みも。集落の人からも好評なんだそう。

艶やかで美しく、大ぶりな波渡なすは、肉厚でうまみも強い。専業の農家もいないのに自家用として続いてきたのは、やっぱりおいしいからに違いない。波渡なすの新保存会の新章が、これからどんな新しいストーリーを紡いでいくのか、楽しみで仕方がない。

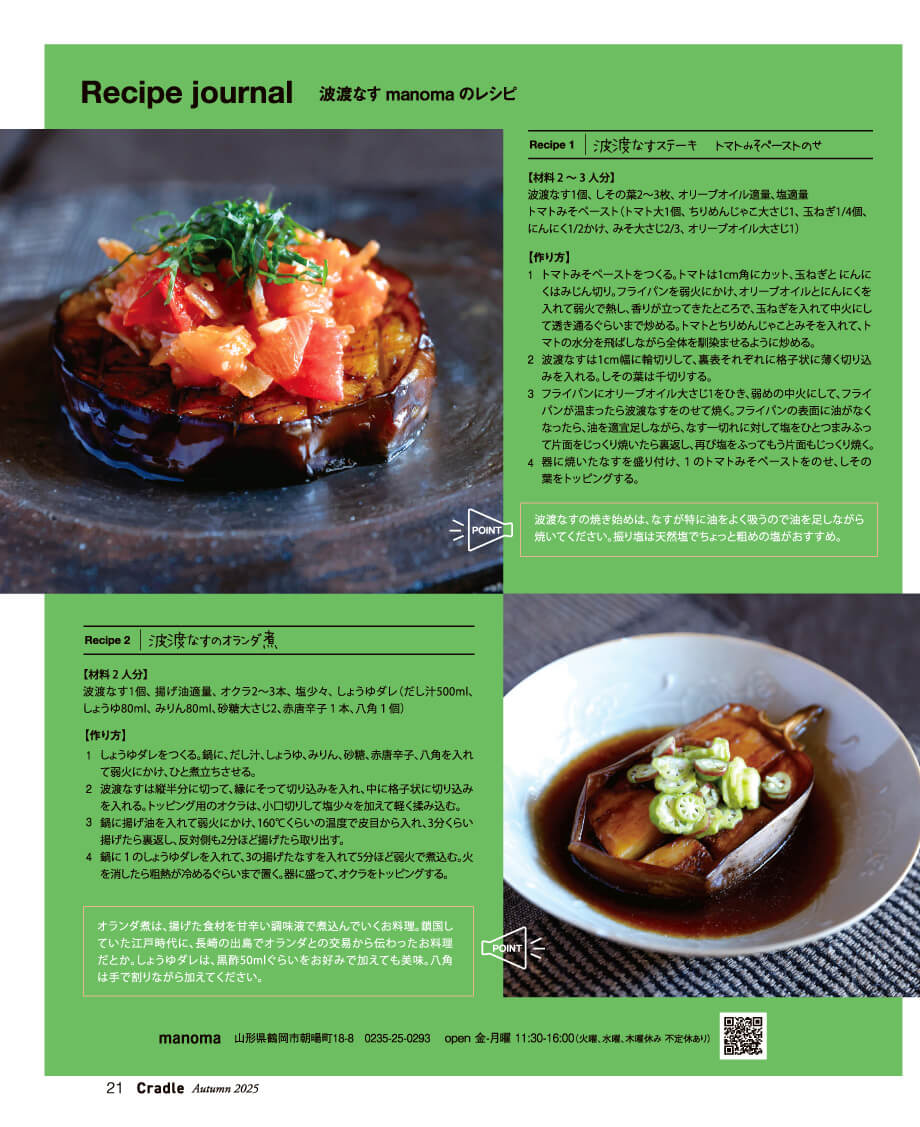

Recipe journal

波渡なす manomaのレシピ

レシピページは画像をクリックしてご覧ください。

manoma

住所/山形県鶴岡市朝暘町18-8

電話/0235-25-0293

open 金-月曜 11:30-16:00(火曜、水曜、木曜休み 不定休あり)

Instagram

マツーラユタカ(manoma/物書き料理家)=取材・料理・文

Cradle編集部Cradle Editors

庄内の魅力を発信する、出羽庄内地域文化情報誌「Cradle(クレードル)」を隔月で発行。庄内に暮らし、庄内を愛してやまないメンバーたちの編集チームです。