食・食文化

在来作物と旅する①

與治兵衛きゅうり

庄内は〝生きた文化財〟といわれる在来作物の宝庫。鶴岡市のカフェ&ギャラリー「manoma」のマツーラユタカさんが、その原風景を訪ねて種を守っている作り手たちのお話を通して作物が受け継がれてきた時間を旅します。地域に伝わる貴重な食材を、新たな視点で料理しながら、おいしい交流を重ねていく連載です。

畑から 種をつなぐ

「祈り」が受け継がれて

越後と庄内を結ぶ宿場町として栄えた名残を感じる趣き深い町並み。鶴岡市大岩川から山あいに向かうとたどり着くのが小国の集落。この地で守り育てられてきた在来作物があるという。

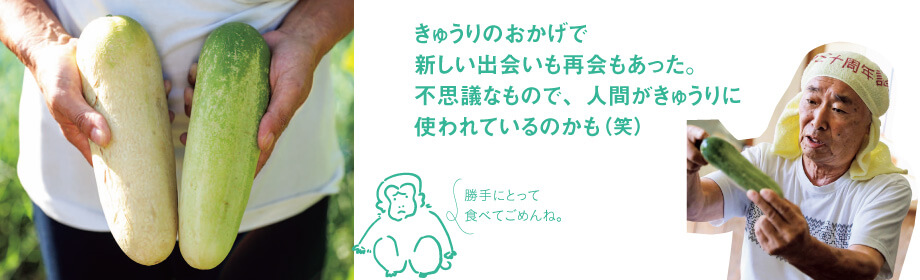

與治兵衛(よじべえ)きゅうり。ずんぐり太く立派なきゅうりは、温海地区でもこの集落でしかつくられていない。今回はつなぎ手となる五十嵐敏也さんと千鶴さんのもとを訪ねた。

(右)五十嵐敏也=與治兵衛きゅうり保存会会長

敏也さんに話を伺うと、このきゅうりは同じ集落に住む五十嵐孝昭さんの家でだけ育てていたもの。「與治兵衛」は、孝昭さんの本家の屋号から。大正時代、與治兵衛家の者が、当時盛んだった養蚕の技術を学びに通っていた新潟の村上で、珍しいきゅうりの種を譲り受けたという。與治兵衛家でずっとつくられてきたきゅうりだが、親戚である孝昭さんがその種を受け継いだ。

ユニークなのは、収穫した與治兵衛きゅうりがお盆の「精霊馬(しょうりょううま)」として使われてきたという話。お盆の時期になると、孝昭さんがたくさんつくっていたきゅうりを精霊馬用に集落の人たちに配って歩いた。千鶴さんが懐かしそうに話してくれる。小国の精霊馬は独特で、なすときゅうりのペアではなく、與治兵衛きゅうりで2頭つくる。馬の耳は南天の葉。昆布は鞍(くら)に見立てて腹に巻き、尾にはススキをあしらう。踏ん張りのきいた足はススキやカヤで。ご先祖様をお迎えするからには、立派なきゅうりで精霊馬をつくりたい、そんな想いだったんだろう。

與治兵衛きゅうりは集落の人たちの祈りと結びついて100年以上も受け継がれてきた。在来作物はその来歴をたどると、地域の歴史や愛されてきた風景にアクセスできる。生きた文化財といわれるゆえんだ。7年前のこと、孝昭さんの畑で取り残した與治兵衛きゅうりがぶら下がっていた。敏也さんが1本もらって種を採り、次の年から植えようと思った矢先、孝昭さんが亡くなられてしまった。それ以来、敏也さんと千鶴さんが守り育てている。

食卓から 食べてつなぐ

與治兵衛きゅうりの新しい旅路

與治兵衛きゅうりは、どのように食べられてきたのか。料理人としては気になるところだが、敏也さんに伺うと、郷土料理といえるような特別な調理や食べ方はしないとのこと。みそをつけて食べたり、冷や汁にしたりして食べるぐらいかな、という。昔は夏の水分補給にかじっていたのだろうか。一般的なきゅうりよりも、苦味が少なく、みずみずしくておいしい。食卓では手をかけずにシンプルに愛されてきたんだろう。料理して食べる以前に、祈りと結びついて愛されてきた、全国でも珍しい在来作物だったのだ。

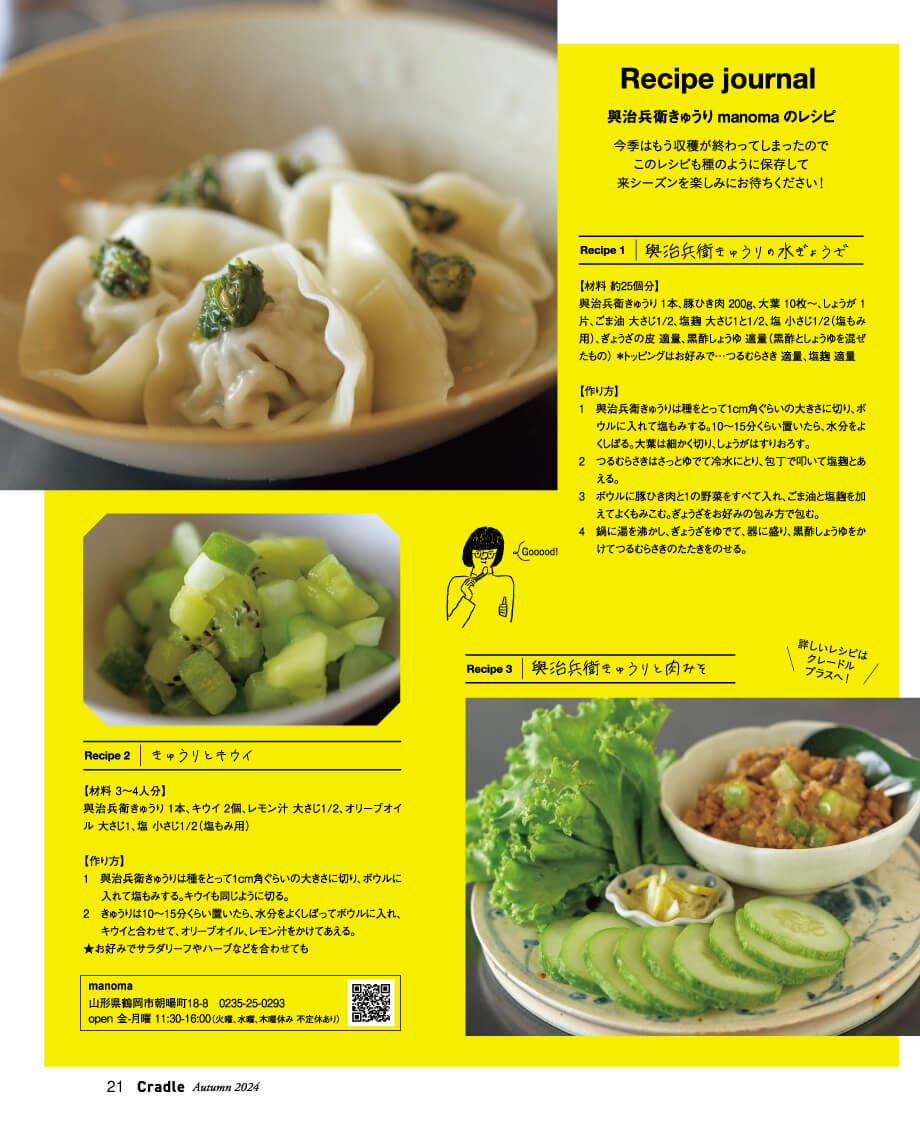

與治兵衛きゅうりを自分が料理するなら……思いを巡らせる。肉厚な果肉を生かして、角切りにしたきゅうりを塩もみして、ぎょうざのあんに入れたら、暑い夏でもさっぱりと食べられる水ぎょうざができそう。その発想を展開させて、肉みそをつくって、野菜で巻いて食べるのもいいかもしれない。

フルーツとペアリングさせてもおいしいよね……次々とアイデアが浮かんでくる。食材としてのポテンシャルがあるのは間違いない。在来作物の継承に力を入れている鶴岡食文化創造都市推進協議会でも、昨年から與治兵衛きゅうりの食材としての魅力を認知してもらう試みがスタートした。

温海地区の旅館や飲食店とのマッチングや、住民向けの料理教室を開催。集落内で守り育てきた在来作物を、行政が少しエリアを広げて出会いを提供したことで、夏の献立に取り入れるところが増えてきているとのこと。その流れに呼応するように生産者による保存会も発足した。

敏也さんしかつくっていなかった與治兵衛きゅうりの栽培に、4軒の農家さんが新たに名乗りをあげた。その輪は、温海地区全体での取り組みへと広がりつつある。

種の継承は大変なことも多いが「きゅうりに人間が使われているみたい」と敏也さんは笑う。馬にまたがっていたつもりがいつの間にか追いたてられて、與治兵衛きゅうりの物語は続いていく。

Recipe journal

與治兵衛きゅうり manomaのレシピ

レシピページは画像をクリックしてご覧ください。

manoma

住所/山形県鶴岡市朝暘町18-8

電話/0235-25-0293

open 金-月曜 11:30-16:00(火曜、水曜、木曜休み 不定休あり)

Instagram

マツーラユタカ(manoma/物書き料理家)=取材・料理・文

参考資料= 山形在来作物研究会編『どこかの畑の片すみで―在来作物はやまがたの文化財―』(山形大学出版会)、青葉高著『ものと人間の文化史43 野菜』(法政大学出版局)、平成29年度「鶴岡市在来作物調査研究事業」報告書 ほか

Cradle編集部Cradle Editors

庄内の魅力を発信する、出羽庄内地域文化情報誌「Cradle(クレードル)」を隔月で発行。庄内に暮らし、庄内を愛してやまないメンバーたちの編集チームです。